摘要:十六国墓葬可以集约出吐鲁番—河西、辽西、关中三个重点区域。三个区域墓葬所呈现的民族交融状况对应三种类型:吐鲁番—河西地区其他民族基本接受了汉文化,辽西地区汉人鲜卑化现象突出,关中地区呈现出胡汉交融状态。关中墓葬材料显示北方地区从十六国已经开启了巨大转变,而不待北朝。北朝隋唐墓葬的基本特点,如多有天井、过洞、小龛和土雕建筑,壁画从墓室延伸到甬道和墓道之中,随葬成套铠甲鼓吹俑、武士俑和伎乐俑,不过是关中地区十六国墓葬的延续和发展,这是关中十六国墓葬的创造性价值,是对民族交融状况特别而充分的展示。

民族文化交融是魏晋南北朝历史的基本主题。十六国之前的民族接触导致了不同民族之间的排斥,民族交融的益处被轻视或忽略;十六国民族分治所造成的社会伤害使一部分有识之士自觉或不自觉地实行了程度深浅不一的民族交融举措,使历史重新向健康完善的方向悄然转变。十六国具有重要的历史地位,但十六国文献史料的匮乏是人所共知。随着考古事业的发展,考古材料越来越受到重视,被作为一种史料而利用。的确,考古材料在一定程度上能够弥补文献史料的缺失,而且考古资料具有明确的时空性和主体性,大批量考古资料能够集中反映一个地区社会状况的某些侧面,不同地域考古资料的对比能够反映地域差异,考古资料的系统全面考察则有利于观察时代差异和历史趋势,这都是考古资料的天然优势所在[1]。但考古资料的缺陷也是明显的,考古资料基本为物质资料,不像文字资料那样能清晰准确地表达内涵。留存至今的考古资料多为建筑、墓葬等遗存,在反映历史事件、法令制度、思想意识上是有所欠缺的,更不用说人们的思维感情等细腻的内心活动。十六国时期的考古资料除了上述欠缺之外,还存在总体上发现不多,各地区发现不平衡,同一地区系列不完整,墓葬之外极少其他发现等问题。鉴于这个状况,本文从更能体现十六国时代特点的民族交融角度出发,对十六国墓葬进行讨论,具体拟集中于区域差异、关中十六国墓葬的特殊意义两个方面。讨论将尽可能充分阐释十六国墓葬材料所具有的民族交融内涵,同时也将努力维持资料使用和讨论方法的合理性。

一 十六国墓葬所见民族交融的区域差异

十六国墓葬在东起辽东、西到库车的北中国广大地域范围内都有发现。墓葬数量较多的地点有库车、吐鲁番、敦煌、酒泉、西安、咸阳、安阳、北票、朝阳、锦州等[2],这些地点有些本是十六国墓葬集中之区,有些与考古发现的偶然性有关。对民族交融问题的讨论需要立足于一定的地域范围,并且也应该具有一定的年代跨度,因此我们从上述地点中集约出吐鲁番—河西、辽西、关中三个重点区域进行分析。三个区域墓葬所呈现的民族交融状况正好为三个类型,吐鲁番—河西地区其他民族基本接受了汉文化,辽西地区汉人的鲜卑化是突出现象,关中地区呈现出胡汉交融的状态。

1.吐鲁番—河西地区

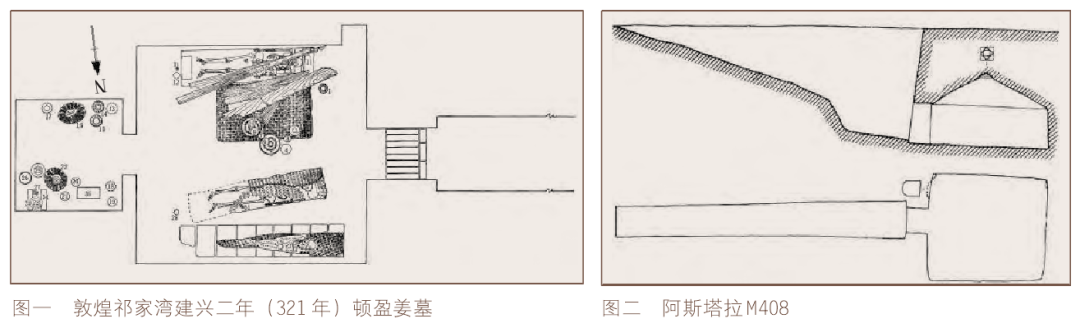

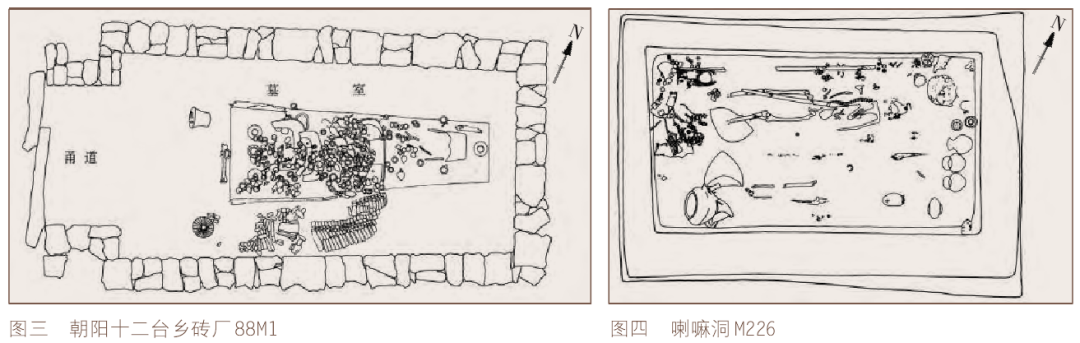

吐鲁番与河西,特别是吐鲁番与敦煌可以视为一体。重要的墓葬有吐鲁番阿斯塔那建元二十年(384年)M305[3]、阿斯塔那M177北凉承平十三年(456年)沮渠封戴墓[4]、阿斯塔那北凉承平十六年(458年)沮渠蒙逊妻彭氏墓[5],敦煌新台店五墩公社升平十三年(369年)张弘妻汜心容墓[6],疑为西凉王李暠墓的酒泉小土山墓[7],武威赵家磨发现的建元十二年(376年)梁舒及夫人墓表[8]等。敦煌地区的佛爷庙湾、祁家湾等墓地规模巨大,保存相当完好,在敦煌机场的数次建设过程中被大批发掘。很多墓葬出土有纪年斗瓶,涉及的十六国年号有前凉建兴、升平,前秦建元,北凉神玺、玄始,西凉建初等。这些墓葬的基本形态为带斜坡墓道的近方形单室墓,棺木分置于墓室两侧壁下,两棺之间放置陶圆案、樽、壶、多子盒、罐等物,棺内墓主随身物品外,头和(或)脚端放置有斗瓶。(图一)吐鲁番地区墓葬几乎是敦煌地区的翻版。不仅吐鲁番,而且除武威之外的河西地区,都很少发现汉墓。但张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌却突然出现大量魏晋墓葬,这些墓葬的基本形态和随葬品与前述十六国墓近似,大型墓葬则为前后室或三室。有的墓葬用画像砖做出高大的门墙,墓室内部装饰有画像砖,少数墓葬还绘制通壁的壁画。吐鲁番地区目前发现最早的汉式纪年墓葬是西晋泰始九年(273年)的阿斯塔那66TAM53[9]。此外,1972年发掘的阿斯塔那M148、M233[10]与2004年发掘的阿斯塔那西区M408和M409[11]也都可推定年代上限为西晋。(图二)吐鲁番地区这些墓葬的规模和装饰的复杂程度不如河西,但基本形态和内容与河西相似。因此,十六国时期吐鲁番—河西地区墓葬的相似性,是魏晋时期相似性的延续。

河西与吐鲁番十六国墓葬延续了当地魏晋墓葬特点,魏晋墓葬特点则主要来自于以关中为核心的中原地区,再加上当地的局部改造。轴线上展开的二或三室墓,男女墓主棺木分置于墓室两侧壁之下,圆案、樽、壶、多子盒、罐的陶器组合,走兽形独角镇墓兽,绘制伏羲女娲(西王母东王公)的木棺,庄园宴饮天象升仙等内容的画像砖或壁画无不可在中原地区找到源头。斗瓶铅人实际上是中原地区镇墓瓶和代人的改造版,其所蕴含的民俗或道教镇压解注观念更非河西、吐鲁番所发明。这样的墓葬情况表明汉晋文化在河西和吐鲁番地区占有绝对的优势。文献记载表明,河西和吐鲁番地区不仅经历了五凉政权的频繁更迭,而且河西地区是各种民族辐辏逐鹿之地,还有不少域外民族厕身其间。但从墓葬情况来看,至少在河西四郡和吐鲁番这样的“大城市”,汉晋传统文化是占据绝对优势的。虽然考古发现还不够多,有些发现还具有偶然性,但仍然能够证明河西地区各民族,至少其中的中上层人物并没有民族特色鲜明的墓葬,反而在墓葬形制和随葬品方面基本接受了汉人的习俗。从墓葬来看,至少在“大城市”的民族交融情况程度较高。从这个角度我们可以更好地理解河西十六国及魏晋画像砖或壁画中出现的其他民族人物形象,他们与汉人一道从事采桑、耕种、庖厨、娱乐等活动,特殊的发型、服饰等虽然是民族标志但绝不是隔阂标志[12]。在地理上最为偏远的河西和吐鲁番地区民族交融的程度是很高的,要高于下文将要涉及的辽西、关中地区,这颇令人惊诧但却是事实。

2.辽西地区

辽西地区十六国时期经历了前燕、后燕、北燕即“三燕”政权的更迭,重要的墓葬有朝阳袁台子前燕墓[13]、锦州前燕李廆墓[14]、朝阳后燕昌黎太守崔遹墓[15]、北票北燕冯素弗夫妇墓[16],还有年代当为前燕时期的朝阳十二台乡砖厂88M1[17]以及北票喇嘛洞墓地[18]。这些墓葬的情况较为复杂,至少可分为三种类型。

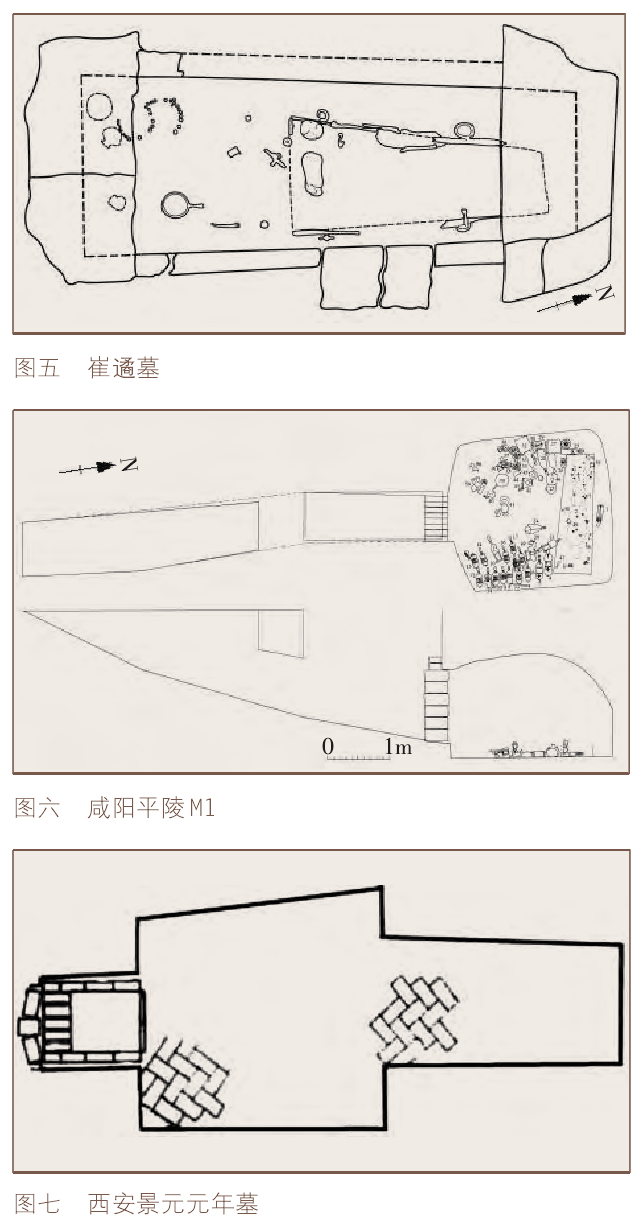

第一种类型的墓葬数量最多,以朝阳十二台乡砖厂88M1为代表。88M1在平面近梯形的土坑内用石板砌出近梯形的墓室,墓室内置髹漆彩绘木棺,其形状也可复原为近梯形。随葬品在棺内外都有分布。棺外随葬品数量很多,棺盖上有鎏金铜鞍桥、铁环首刀、木杆、铜步摇,棺前有牛腿骨,棺左侧有成套的铁铠甲、兜鍪和马具装铠等物。棺内头上方有釉陶小罐、漆盘等物,足下有箭箙,身下压着成套马具。朝阳十二台乡砖厂88M1为典型的慕容鲜卑墓葬。安阳孝民屯发现多座与朝阳十二台乡砖厂88M1相似墓葬(图三),但与安阳当地早先墓葬完全不同,从时代上来看也与前燕到达安阳地区相符,这是对朝阳十二台乡砖厂88M1为慕容鲜卑墓有力旁证。

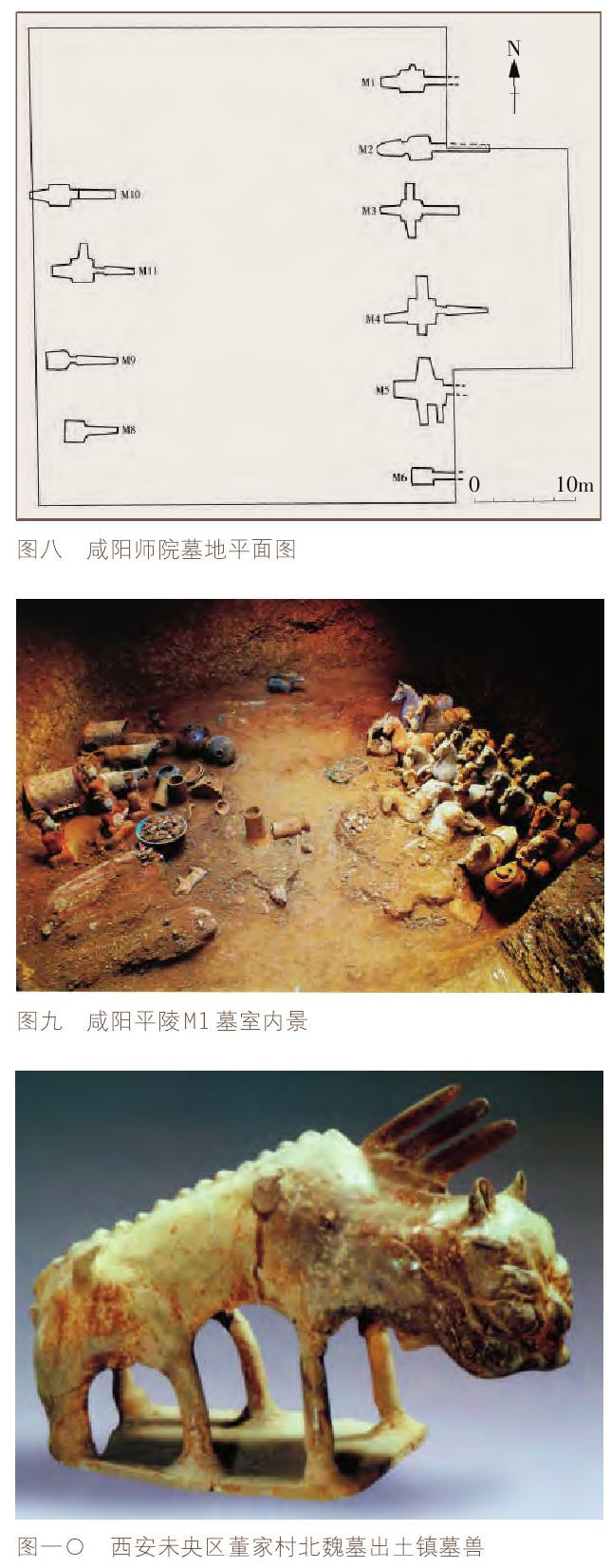

第二种类型为北票喇嘛洞墓地。这一墓地属于前燕时期,共有墓葬420座。墓地可分东西两区,很多墓葬有两两一组的迹象。绝大多数为矩形土坑竖穴木椁墓,有一小部分石椁墓,几乎都为一次性单人葬,头朝东北,仰身直肢。(图四)随葬品常见有泥质灰陶展沿壶、束颈侈口壶、陶罐及夹砂大口罐等陶器外,还有马具、装身具、兵器、生产工具等。许多器物表面鎏金。金牌饰、金银质的摇叶耳坠、琉璃耳瑱等装饰用品很有特点。随葬品放置很有规律,均置于椁内,陶器、漆器、环首铁器置于头前,兵器置于两侧,铜容器置于腹部以下,马具、铁甲及生产工具置于脚下。另外,墓中填土多置陶器[19]。田立坤认为“(喇嘛洞墓地)随葬品与以往发现的三燕文化遗物面貌基本相同,属三燕文化遗存毫无疑问,但在葬俗方面表现出的自身特点也相当明显,不容忽视。首先,以往发现的三燕文化墓葬没有头朝东北的,喇嘛洞三燕文化墓地均头朝东北,一般在30—65度之间。而且有两墓并列成组的迹象。其次,以往发现的三燕文化墓葬能确认的木棺均是前高宽、后低窄的前大后小状,并多有头龛,而喇嘛洞三燕文化墓地除M7具有上述特征外,其余均是矩形木椁,无头龛。第三,喇嘛洞三燕文化墓地在填土中置陶器的作法,则不见于以往发现的三燕文化墓葬中。第四,喇嘛洞三燕文化墓地常见的金丝摇叶耳坠、铜鹿形器、环首铁器、铜人面、工字形铜泡、铁剑等,都不见于以往发现的三燕文化墓葬。……(喇嘛洞墓地)与榆树老河深中层墓葬的族属相同。关于榆树老河深中层墓葬的族属虽然有人认为是属于东汉时期鲜卑遗存,但更多的研究者认为很可能是汉魏时期夫余遗存”[20]。田立坤关于喇嘛洞墓地主人为扶余人这个意见得到了广泛认可,这说明作为慕容鲜卑种族奴隶的扶余人只是在陶器上受到了慕容鲜卑的影响,在葬俗上更多保持了本民族特色。这也说明慕容鲜卑对扶余人聚族而葬、维持旧葬俗持容忍态度。

第三种类型是墓主为汉人的墓葬。朝阳袁台子前燕墓的主体部分呈长方形,墓室前部一侧有一耳室,另一侧有一小龛,墓室后部的左右壁及后壁也都有一小龛。这种墓葬形制是汉末魏晋辽阳地区汉人墓葬的常见形制,前燕攻占辽东后被辽东遗民带到朝阳地区。耳室中壁画墓主着汉式官服,其他人物服饰则汉胡杂糅。墓室前部有帷帐遗痕,其中有置于漆案之中的成组器物,当是棺前设奠或象征墓主起居的空间。随葬品多为汉式器物,但在耳室中有成套的马具。这座墓葬虽然没有标明墓主身份的物品,但墓葬形制和墓葬空间的营建方式都不同于朝阳十二台乡砖厂88M1那样的慕容鲜卑墓葬。锦州李廆墓时当东晋初年,墓葬为前宽后窄的梯形。出土砖志一方,有“燕国蓟李廆永昌三年正月廿六日亡”字样。李廆从燕蓟流寓至辽西,墓葬出土的陶钵、铜釜、铜魁为汉式器物,但墓葬形制和随葬的两件侈口陶壶都具有鲜明的鲜卑特色。后燕昌黎太守崔遹以395年葬于今朝阳附近。墓中出土不规则石墓志两方,一方铭文为“燕建兴十年昌黎太守清河武城崔遹”,一方铭文为“燕建兴十年昌黎太守清河东武城崔遹”,可知崔遹出自著名的清河崔氏。与很多前燕墓葬一样,崔遹墓用石板围构成梯形,内置前高后低的梯形木棺,墓主头部朝向宽大的一端。(图五)墓主头下为石灰枕,头部附近有铜带钩、铁镜、银环等物。棺外依次放置陶器、漆器、铜魁、铜刀、砚板、铜钱、铜弩等物。崔遹墓的墓圹与棺木形制已是慕容鲜卑式样,随葬器物仍多与汉晋中原地区墓葬相似。北燕冯素弗夫妇墓更为著名,墓葬的基本情况大致同于前述二墓。冯素弗夫妇墓葬为紧邻的同坟异穴式,不同于汉族早已通行的同穴合葬方式,两墓平面略呈梯形。冯素弗墓西壁上还有一个壁龛,内置釉陶壶、灰陶罐各一,其中有牛骨。两墓圹内用石块砌成椁室,椁内壁墁石灰并绘壁画。冯素弗墓椁室壁画保存不好,仅可见顶部天象、椁壁的人物和狗的形象。冯素弗夫人墓椁顶也为天象,四壁绘人物、出行、家居、建筑物等内容。冯素弗墓的梯形木棺外涂朱漆,前绘羽人,后绘半月形图案,两侧绘建筑和人物图。两墓的随葬品可分为两类。一类是汉式物品,包括各种仪仗用鎏金铜具、铁车具、各种透雕的金饰,还有可以确定墓主姓名的几枚印章(龟钮“范阳公章”金印、龟钮“车骑大将军章”“大司马章”和“辽西公章”鎏金铜印),以及一套铜、漆食具和用器,还有许多鎏金铜器、错金铁器、金银装的刀、剑和玉器。此外,还有石砚和墨等文具,还有两件金珰。另外一类是具有北方游牧民族风格的器物,如一套铜铸的带提梁的罐、壶、镂空高圈足鍑以及马镫、带卡等马具。马镫为两件一副。墓中还出土的大批铁质器,如铁镞、铁刀、铁甲等甲胄兵器和各种生产工具。同样,如果不是出土印章,我们也很难得知这样的墓葬主人为汉人。

辽西地区墓葬所展现的民族融合状况显然要比吐鲁番—河西复杂。喇嘛洞扶余人墓地和朝阳袁台子等汉人墓葬呈现出几乎截然不同的墓葬文化融合图景,一定程度上也可以说是民族融合图景。与随葬品相比,墓葬形制是民族特性更强的内容,属于不轻易变动的葬俗。扶余民族属于文化上相对后进的民族,然而我们看到的情况是,他们不但没有被慕容鲜卑同化,反而较好地保留了自己的葬俗。汉人属于文化上相对先进一步的民族,而且崔遹等人的身份都不低,他们反而接受了慕容鲜卑的墓葬形制。喇嘛洞墓地是聚族而葬的形式,墓地主人生前也必然是聚族而居。而上述汉人墓葬都是比较零散的,是否属于小家族墓地由于考古工作的不充分不得而知,但不属于喇嘛洞那样的大墓地则是可以肯定的。辽西的情况表明,族群的力量和组织方式对墓葬文化和民族交融的影响很大。辽西是三燕政权的根本之地,慕容鲜卑在此占据绝对优势地位,必然对进入这个地区的其他民族施加强烈影响,但具体情况如何则需要具体分析。扶余是战败民族,但部族形式的保留有利于葬俗的维持。这个情况告诉我们葬俗的改变与作为战争落败方的关系可能并不大,而是由于族群的组织方式已经是个体式的,在强大的慕容鲜卑族群和政权面前,汉人的上层人物可能在文化上作出调整乃至迎合统治者。

辽西三燕墓葬数量大、内涵丰富,便于我们对当时民族交融的实态进行更辩证的分析。墓葬形制、随葬品等墓葬内容本身不存在先进落后之分,我们不能因为墓主改变了原有墓葬方式,就得出墓主的文明状况有所进步或退步的认识。但支撑在墓葬具体内容背后的生产方式、生活方式和思想观念却不能不被认为在相当程度上存在先进与落后之别,这个认识有助于我们对辽西地区这三种不同的墓葬类型进行更深入的理解。慕容鲜卑墓葬随葬物除随身必需品和高级生活用品外,多为与军事活动相关的武器和马具之类,这与墓主主要是战士和军功贵族的身份有关。被掳至辽西的扶余人使用了慕容鲜卑式器物,是他们基本放弃本民族传统而接受慕容鲜卑生活方式的标志。其实,喇嘛洞墓地主人在生产方式上的改变可能不小于生活方式上的变化,墓地出土的铁质生产工具、武器的数量之大、种类之多、质量之高,都远超过老河深所在的榆树等扶余本土地区墓葬[21]。而扶余葬俗的保存与其族群没有散乱之关系至为密切。汉人本来的生活质量和文化水准总体上都比慕容鲜卑为高,汉人的政治制度和文化成就更是慕容鲜卑取法的对象,高级汉族人物很受慕容鲜卑政权的优待,这是辽西的汉人墓葬中能够保有很多汉式物品的重要原因。汉人虽然多接受了慕容鲜卑的梯形墓圹和木棺,但也不能将彼此完全等同。汉人头脑中已有的天地观、升仙升天等复杂的思想和内容不可能消失于无形之中,冯素弗夫妇墓椁和漆棺彩画就属于这些方面的内容。因此,辽西地区民族交融的实态体现出了你中有我,我中有你,而不是一种文化完全取代其他文化。在这一点上,辽西三燕墓葬比吐鲁番—河西墓葬对此反映的要充分,但反映最充分的是关中地区墓葬。

3.关中地区

关中地区重要的十六国墓葬有咸阳文林小区M49[22](建元十四年,378年)、咸阳平陵M1[23](图六)、咸阳柏家嘴村M298[24]、西安草厂坡墓[25]、西安焦村M25[26]、西安少陵原大墓[27]等,咸阳后秦吕他墓表[28]也是一项重要发现。可以纳入这个地区的还有宁夏彭阳新集墓[29]。这些墓葬都是长斜坡墓道的土洞墓,墓室由一个近方形的主墓室,或由主墓室及向左右后三面开出的近梯形的侧室和后室构成。主墓室中往往不止一棺,一般一室之内只放置一具木棺。

这种墓葬形制的源头在魏晋时期,但至十六国时期得到充分发展。带耳室或侧室的多室墓是包括关中地区在内的东汉时期常见墓葬形制。从数量不多的曹魏墓葬来看,曹氏父子对薄葬的提倡的确发生了一定作用,曹魏墓葬较之东汉时期有所简省,但由于资料有限,是否已经上升到制度层面难以断言。西晋时期至少在洛阳地区已经实行了具有薄葬意义的硬性规定,其表现是绝大多数洛阳地区西晋墓是单室墓,且随葬品种类和形式雷同。关中地区虽然不像洛阳地区那样明显,但墓葬简省的趋势也是非常明显。西安曹魏景元元年(260年)墓[30]的建造方式已经与常见东汉墓不同,甬道和前后室地面用砖外,墓室四壁和顶部都不用砖。墓葬形制也变得不甚规则,前室的左侧壁(以墓葬朝向为准)明显与右侧壁不平行,后室尚近长方形,但仅容一棺。(图七)发掘者所判定为西晋晚期的咸阳师院M1、M2[31]与西安景元元年墓形制接近而更不规则,除封门外,其他部分都不用砖了。关中十六国墓葬形制基本上是对魏晋墓的继承,细节上也有一些变化,如墓室形状更加不规则,随葬人数似乎更多等。

这种往往带不止一个侧室或后室的墓葬很有地方特色,很可能是一种变通的合葬方式。洛阳西晋裴祗墓[32]是类似的形制,墓志文字明确表示为了袝葬而建成这种形制。类似裴祗墓的墓葬在洛阳罕见,在关中却很常见,并且从魏晋以后越来越多,因此可以将其流行与薄葬政策在关中地区的执行不及洛阳严格联系起来。统而言之,关中地区在墓葬形制和合葬观念方面,从魏晋到十六国是一脉相承的。这种一脉相承还表现在家族墓地方面。咸阳师院墓地包括11座墓葬,已经发掘的部分东边一排6座,西边一排4座,都是南北向的整齐排列方式。发掘者认为其中M1、M2为西晋晚期墓,其他墓葬都是十六国墓。(图八)咸阳文林小区有包括9座墓葬的一处家族墓地,东西向一字排开。其中4座出土有铭文砖,M20出土一方,铭文为“朱卿”;M35出土铭文砖一方,一面刻“朱丈北至首”,一面刻“东至庙门”;M44出土三方,分别刻“朱卿”“朱荷”“朱□”;M49出土一方,刻“建元十四年二月十二日张氏女 朱圮妇”。这无疑是一处家族墓地。仅从单个姓氏是难以断定是否属于汉人,但男女方分别为朱姓和张姓,汉人墓地的可能性大些。又从咸阳师院墓地从西晋延续到十六国来看,这类墓地属于汉地墓地的可能性更大。从这一点来说,关中地区与吐鲁番——河西一样,十六国墓葬与魏晋时期自然衔接。

但是,关中十六国墓葬随葬品就呈现出与墓葬形制和墓地布局非常不同的状态来了。咸阳平陵M1是难得保存完好的一座墓葬。墓葬南向,单室近方形,木棺位于正壁(北壁)下,头朝东。随葬品位于棺前两侧壁下,东西相对。东部摆放16件骑马鼓吹俑,分前后两排。后排骑马俑的北部,靠近棺木处,有两匹铠马,一匹通体施黄褐色釉,一匹通体彩绘。在后排骑马俑之后贴东壁还有一柄铁矛。“西部以两辆牛车和一两轺车为中心,两侧摆放女侍俑和伎乐俑六件;其南侧和前面放置有陶仓、灶、壶、罐、井等日用器模型,陶鸡、狗、猪类禽畜俑及铜鐎斗、铜釜等实用器。墓室中部放置有铜吊灯和陶连枝灯各一。墓室口西南部发现泥质天王俑一,惜保存及差,形状不明。棺内主要为墓主随身的装饰品,在其头部发现银钗、铜铃各一,手臂附近发现银镯、指环等,棺底发现大量铜钱币。另外在棺材紧贴墓室北壁中部放置一釉陶虎子,虎子口部残缺,可能系有意打碎,属于一件实用器”[33]。(图九)这种随葬品的布局方式和种类与关中东汉魏晋墓葬大相径庭。将随葬品大体作东西两部分相对布置,其象征性颇难猜测。东部主要是铠马武士,西部主要是牛车伎乐,表示文武分置?东部鼓吹俑面部具胡人特征,西部伎乐俑汉人特征突出;表示胡汉分置?东部有两匹空乘铠马,似乎可以理解为男墓主备乘,西部女伎乐俑之外尚有牛车和轺车;表示男女墓主出行?但棺内只有一具性别难辨的人骨。还是东西分置并没有特别意义?不论如何理解,可以肯定的是这座墓葬体现了与魏晋墓葬很大的不同,具有明显的十六国时期特色。

平陵M1女伎乐俑眉清目秀,姿态生动,从面貌和形体特征,都可以判断为汉人形象,虽然此形象不见于汉末魏晋墓葬之中,但应该之前就存在,只是在十六国时期用陶俑形式制造出来。这种女伎乐俑连同墓室东部的骑马鼓吹俑,都属于十六国时期的新生事物,这就不能不让人将他们与十六国时期的特殊历史情况联系在一起。这不仅与十六国浓烈的军事氛围相关,还应与北方民族对音乐天然感兴趣有关,可能因此专门制造了伎乐俑作为随葬品。也就是说,这种随葬品和布局方式主要是按照北方民族的审美而设计出来的。这座墓葬中虽然还有汉代以来常见的陶仓、灶等日用器模型和鸡、狗等陶禽畜等,但那些并不代表墓葬的主流思想。这座墓葬中的“泥质天王俑”可能是一件镇墓兽。在西安焦村M25墓室壁画中有背上长鬣刺的疑似人面镇墓兽,在相当于十六国晚期或北魏早期的西安航天城北朝墓M7[34]、顶益制面厂M217[35]中都有趴卧状兽面镇墓兽。(图一〇)咸阳平陵M1的年代早于焦村M25等几座墓葬,因此其中出土的那件“泥质天王俑”可能是最早的新型镇墓兽,它与汉晋时期背部带尖刺走兽状镇墓兽不同,开启了此后北朝隋唐镇墓兽系统的先河。目前尚不清楚这种镇墓兽来源于北方民族文化,还是受到了佛教影响不清楚,但可以肯定不属于华夏文化系统。这件镇墓兽是了解平陵M1文化旨趣不可忽略的物品。平陵M1中还值得一提的是被打破的虎子。毁器也常见于北方民族,而不见于华夏传统的习俗。毁坏的虎子、趴卧状镇墓兽、相向对峙的随葬品布局,共同塑造出与关中地区魏晋墓迥异的文化现象,这样的文化现象被安置于沿袭了魏晋特点的墓葬之中。

少陵原大墓等大型墓葬出土的陶俑数量和类型都更多,咸阳师院等低规格墓葬虽然不出鼓吹俑、铠马俑等物,但这些墓葬的布局和随葬品的大体种类与平陵M1相似。因此,平陵M1不是孤例,可以作为关中十六国墓葬文化的代表。这里就牵涉到这样一个问题,从咸阳文林小区朱氏家族墓地主人很有可能为汉人来看,关中地区相当一部分十六国墓葬主人为汉人,这些汉人在墓葬文化上已经发生了极大的转变。我们知道,墓葬文化往往是一个民族文化中最有代表性、最具私密性、最不容易改变的部分。因此,十六国关中地区墓葬面貌所发生的变化不可无视。对于关中地区的这些汉人而言,墓葬面貌的改变必然是现实状况发生更大改变的产物。以平陵M1为代表,骑马鼓吹俑和铠马俑这种战争气息浓烈的陶俑在关中地区十六国墓葬中第一次普遍出现,这是对华夏民族长期以来视墓室为掩棺藏尸的地下静谧之所这一传统的改变;背生鬣刺的半蹲状人面或兽面镇墓兽代替了汉晋走兽式镇墓兽,似乎隐喻对地下鬼神世界的认识也不同于华夏传统;毁器习俗则意味着不同于汉晋时期的鬼魂观。

咸阳柏家嘴村M298等数座大型墓葬的主人的族属虽然不明,但这些墓葬的规模无论与之前魏晋还是之后北朝隋唐王侯墓葬相比一点也不逊色,何况是在兵荒马乱的十六国时期。因此,正如发掘者的判断,柏家嘴村M298等墓主很有可能达到王侯级别。西安少陵原大墓“后室东西两侧置两具棺床,均为绘有壸门的砖砌高棺床,高达50~60厘米,显然不同于汉族席地而坐传统影响下的低棺床形制,应为少数民族垂足坐风尚的体现。该墓葬后室东侧棺床还有砖砌围屏,或是后代北周少数民族墓室中石围屏之先例”[36]。棺床有砖砌围屏,是否与北周少数民族墓室中的石围屏有关可再讨论,但不见于汉人墓葬之中则是肯定的。考古工作者据此推测少陵原大墓主人可能为少数民族是合理的。但这些墓葬使用汉式特征浓厚的墓葬形制,随葬品中有相当一部分为汉晋汉人常用之物,这其实也是一件不寻常的事情。以往认为十六国入主中原者多系北方民族,所依托的是草原文明,在墓葬文化乃至整个文化发展程度上不及中原地区的农耕文明,所以入主中原的北方民族比较容易部分甚或全盘接受汉人的墓葬文化,这个看法不能说全无道理,但我们更倾向于将此认定为不同民族之间墓葬文化的交流互动。草原文明的墓葬文化内容相对说来的确不如农耕文明的墓葬文化丰富发达,但对十六国时期关中地区居于统治地位的北方民族人物而言,认为汉人的墓葬内容更有利于彰显自己的身份和地位是完全可能的。从上面的叙述可以看出,关中地区十六国墓葬面貌可谓胡汉交融。对于同样的墓葬面貌,当时汉人和北方民族的认知和心理感受是不一样的,但双方都能接受,这是当时现实生活中相互交流到一定程度时才能出现的现象,这是民族交融的实际情形。

吐鲁番—河西、辽西、关中三个地区在十六国时期都是民族交汇之地,但三个地区十六国墓葬所呈现的民族交融状况各有特点,揭示了三个地区社会状况的差异。在促成墓葬面貌差异的各种因素中,政治力量和文化力量是两项最重要的因素。吐鲁番—河西地区汉文化和汉式政权的存在决定了墓葬面貌以汉文化为绝对主流。辽西地区本是汉文化发达之区,但作为三燕政权中被征服者,汉人不得不对墓葬文化作出相当大的改变,以曲折的形式宣示自身的存在。同样是被征服的扶余人,通过紧密的族群组织维持了本民族葬俗的存在。在关中地区,我们见到了当地文化传统与其他民族政权两种力量的共同作用。当地汉人虽然是被征服者,但他们没有离开自己的土地,因此他们的文化传统能够较好地保持下来。入主关中的胡族政权上层人物采纳关中当地汉人墓葬形制,他们没有用政权的力量强行彻底改变关中当地墓葬文化传统,从而促成了胡汉墓葬文化的有机结合,这与吐鲁番—河西和辽西地区相比,不能不说是一种更具有包容性的方式。此后的隋唐政权以关中为京畿,十六国关中地区胡汉交融的墓葬文化得到了延续和发展。

二 关中十六国墓葬在反映民族交融方面的特殊意义

上面通过比较分析,指出关中地区十六国墓葬在反映民族交融方面最为典型。如果延长观察时段,可以看出关中十六国墓葬所具有的历史意义,有助于进一步深入认识这些墓葬所具有的民族交融方面的价值。

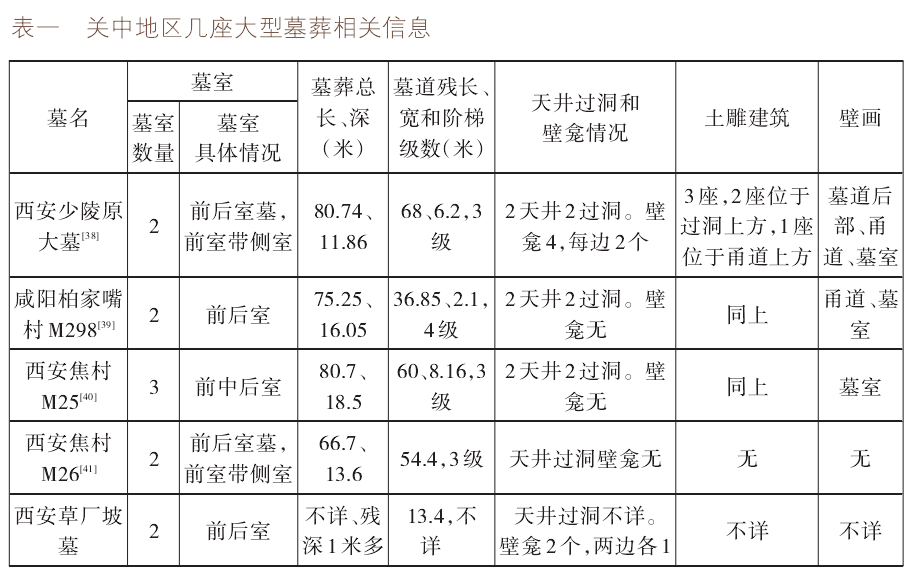

西安草厂坡墓、西安焦村M25和M26、西安少陵原大墓、咸阳柏家嘴村M298是关中地区几座大型墓葬[37],几座墓葬形制方面的基本信息如表一所示。所列墓葬之中,西安草厂坡墓毁坏严重,“……由于长时期在这里挖土积肥,墓道墓室上部均被挖去,余下的残壁,只有1米多高,因此该墓的上部结构,无法知道”[42]。草厂坡墓道残长约13.4米。其他几座墓葬的墓道深度和长度之比大约在1/8到1/5之间,草厂坡墓的墓道原长度很有可能达到六七十米。西安草厂坡墓发掘时间也很早,资料不甚齐备,原来是否有壁画不能确定,至于是否有土雕建筑就更无法得知了。从墓道之中带2个壁龛,墓葬随葬品又不逊于其他几座墓葬来看,草厂坡墓属于关中地区十六国大墓当无问题。西安焦村M26虽然没有壁龛、壁画、土雕建筑等物,但其位于M25西部32米处,两墓关系不同寻常。上面几座大型墓葬的特点可归纳如下。

1.有多级阶梯状的长斜坡墓道。

2.二室或三室墓,墓室和耳室的形状都很规则。

3.多有天井、过洞和小龛,过洞和甬道上部生土上多有土雕建筑。(图一一)

4.墓室之中多绘壁画,有些墓葬的甬道和墓道中也有壁画。

5.随葬品中有骑马鼓吹俑、甲骑具装俑、铠甲武士俑、十字髻女伎乐俑、侍从俑以及仓、井等模型明器。(图一二)

上述第1、2点,在魏晋时期中原地区很常见,但在十六国时期却不常见,普通墓葬要么墓道规模有限,要么就是单室墓,或墓室形状不规则的多室墓。因此,能够具备第1、2点条件的即是大型墓葬。这些因袭自魏晋时期的特点到了十六国时期似乎与特殊的身份相关联了,更直接地说,似乎变成十六国高等级人物专享了。

关中十六国墓葬数量虽然不是很多,但已经显示出一定的时代差异,有学者已经进行了分期尝试。咸阳市文物考古研究所将关中十六国墓葬分为两期,前期相当于十六国的前后赵时期,后期相当于十六国前秦时期。前期的墓例有咸阳师院M3—6、中铁七局三处M1—4、平陵M1,断代依据主要是师院M5中出土了“丰货”铜钱。后期包括师院M8—11、文林小区M6、20、35、44、49、61、69、113、140,断代的依据是M49出土的“建元十四年”年号砖。上述几座大型墓葬材料公布状况还不完善,从有限的材料来看,西安草厂坡墓似乎接近咸阳考古所划分的前期,接近后期的是咸阳柏家嘴村M298,焦村二墓年代似乎可在前后期之间,少陵原大墓的年代可能更晚一些。这个年代判断意味着从后赵到前后秦关中地区高等级墓葬的特征在变化之中既连续又稳定,不因改朝换代而中断。这些墓葬之间的距离又达到几十公里以上,说明它们的相似性是出于政府丧葬方面的有关规定。下文将要涉及的墓葬土雕建筑方面,今宁夏彭阳新集十六国墓在墓室上部靠前的地表之上、封土之下也有一土雕房屋(图一三),该墓之中还有很多骑马鼓吹俑、具装甲骑俑、铠甲俑,与上述几座关中地区大墓十分相似,与其视之为关中地区的影响,不如认为彭阳新集遵循了某种规定。进一步来说,等级略低的平陵M1以及其他更为普通墓葬的随葬品只是比几座大墓在种类和数量上有所减损,但它们似乎也遵循了某种规定。也就是说关中地区十六国墓葬所体现的民族交融并不完全是民间自发行为,同时也与某些政府规定有关,这是当时墓葬方面所体现的民族交融的又一重要方面。

第3—5点或是十六国时期才出现,或是在这个时期才流行起来的内容,但这些内容影响深远,超出了十六国时期范畴,是对民族交融的更深刻体现,需要专门提出并加以讨论。

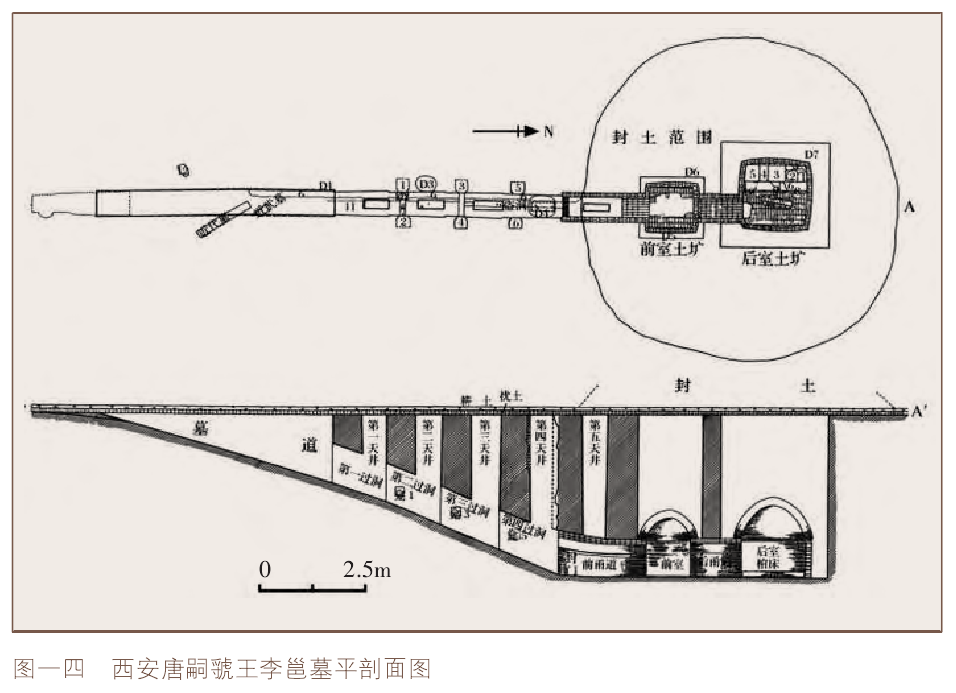

带有天井、过洞的墓葬在东汉时期已有零星出现,但到了十六国时期才较多出现,普遍出现要从北周时期开始,隋唐时期则十分流行,成为关中地区规模略大墓葬的基本形式。(图一四)小龛的最早发现是草厂坡墓,但由于发现时间在20世纪50年代,当时对十六国墓葬的特征认识不清楚,此后近三、四十年间都没有发掘到十六国纪年墓葬,所以不仅十六国墓葬的判定标准不明确,草厂坡墓是否存在小龛也不无疑惑。这个怀疑现在看来是不合适的,但很好说明了小龛是十六国时期才出现于墓葬中的新鲜事物。小龛与天井和过洞一道构成关中地区北周隋唐墓葬形制的基本特征,其开始则是十六国时期。

过洞和甬道上部生土上的土雕建筑是十六国时期出现的新现象。有些土雕建筑本身还施彩画,或在不便进行土雕的过洞下部画出建筑样式,达到了更立体和逼真的效果。草厂坡墓葬毁坏过甚,其他几座大型墓葬都没有关于陵园设施的报道,不知道是否鉴于当时社会形势不安定,为了避免墓葬被盗,所以取消地表建筑,作为弥补所以在过洞和甬道上部土雕出建筑来。北魏建立后,北中国实际上已经进入了和平安定时期,这种土雕建筑就几乎不见了[43],而陵园设施等重又出现了。而且,十六国大墓动辄十余米深,与东汉墓葬的浅埋不一样,当是鉴于岁月动乱而采取的措施。不少关中十六国墓葬在墓室内部转角处还土雕出柱础、柱子等,不仅可以看作是对过洞、甬道上部土雕建筑的呼应,也说明将地下墓葬地表化的倾向很强烈。但是,不论土雕建筑的最初出现是否与取消陵园建设有关,作为墓葬一部分的土雕建筑肯定已经不表示陵园建筑,而是作为对墓主生前府第的象征。关中及可等同于关中的固原地区北魏和西魏墓葬发现不多,没有在过洞或墓室上方发现土雕或绘画建筑,但北周墓葬中发现了壁画形式的建筑,这可以固原北周李贤墓为代表,该墓三个过洞和甬道口上方正壁都有绘画建筑(图一五),墓道之中还绘有武士形象。(图一六)叱罗协、独孤藏、拓跋虎等人墓葬保存不及李贤墓好,但也有类似建筑壁画。十六国到北周之间目前还没有发现土雕或壁画建筑的墓葬,但我们还是认为北周墓葬远承十六国,这可能是考古发现尚有限,也可能与关中地区在北魏西魏时期比较衰落有关。如果不考虑土雕或壁画建筑,关中十六国与北周的墓葬形制十分相似,认为两个时期前后相袭是可以的。之所以这么认为,还因为关中以外地区也存在带天井过洞或建筑壁画的北朝墓葬,如大同北魏宋绍祖墓带天井,忻州九原岗墓甬道上方正壁为建筑壁画,但这些都是不成系统的资料,只有关中地区从墓葬形制到壁画,到随葬品都自成系统,并有内在的延续性。因此,完全可以认为北周墓葬遥承关中地区十六国墓葬。

墓葬壁画在汉代已比较常见,西安田王西晋元康四年(294年)墓的墓室顶部还残留有天象图[44],因此在十六国墓葬中出现壁画并不奇怪。但值得注意的是,关中十六国大墓不仅在墓室,而且在甬道和墓道中也出现了壁画,壁画内容也比较奇特。咸阳柏家嘴村M298“甬道、墓室原来都绘有壁画,大部分已脱落。在前室北壁西侧残留一幅,为一柱戟武士。西壁残留一幅侍女图”[45]。《中国考古学·三国两晋南北朝卷》的叙述更详细一些:“在前后两室的壁面均满绘壁画,用红、黄、黑、赭等色彩,惜残毁严重,仅有局部残存,可以看出原在室顶绘有星象、云气,在前堂前壁残存执戟武士像,前堂左壁和后室后壁,都残存有头梳十字髻的女侍形象。”[46]西安焦村M25“墓室四壁均有壁画装饰,保存较差,可见仪仗图、翼兽图及部分题记”[47]。该墓甬道东西壁龛外框都外红彩,其实也可以看作为壁画。少陵原大墓即“中兆村M100壁画主要分布于第二天井北壁、西壁、东壁底部。北壁封门上壁画内容为单体建筑;西壁壁画绘有房屋、立柱;东壁壁画内容与西壁壁画相似,仅屋脊南侧无鸱尾。前室北壁西侧,壁画绘出直棂窗,窗框内凹,棂条八根”[48]。这些壁画内容中特别值得注意的有以下两点。其一,少陵原大墓第二天井的壁画实际上就是墓道壁画,而且壁画底部受到墓道形态的制约为斜坡形式,这是汉代墓葬中没有出现过的。壁画内容为建筑,具体内涵似乎既可以看作墓室甬道壁画的向外延伸,也可以看作与甬道、过洞上方土雕彩画建筑相呼应。与北朝隋唐大墓墓道壁画在靠近墓室部分为仪仗,靠近地面入口和上方为升仙升天场景相比,少陵原大墓壁画的形式是相当粗疏的,但作为北朝隋唐大型墓葬墓道壁画的滥觞是没有问题的。其二,咸阳柏家嘴村M298前室有执戟武士形象,也见于焦村M25前室之中,且有“持杖直”“千人”等字样题记(图一七),这些为仪仗武士当无疑问,但奇怪的是这些人物出现于墓葬前室之中,而北朝隋唐墓葬中的仪仗武士出现在墓道之中。这提示我们,上述关中地区大型十六国墓的第5个特点即随葬品中的骑马鼓吹俑、甲骑具装俑、铠甲武士俑与壁画中有题记武士形象存在某种对应关系,那些十字髻女伎乐俑、侍从俑与壁画人物同样也可能存在对应关系。这种在壁画人物旁加题记的方式也颇符合一种表现形式初起时的样态。陶武士俑的意义或许更大,小龛和甬道、墓道壁画的开拓可能都与他们有关。很可能是因为随葬的武士俑数量太大,以至于墓室中无法放置,所以在墓道中开小龛以存。壁画武士则受到小龛的影响后来也被安排到墓道之中。这是中国古代墓葬空间构建过程中的一个重要转折,十六国之前都只是经营墓室,从十六国开始,甬道、墓道空间被开发出来了,关中的这几座大型墓葬就是最好的示例,尽管此时内容和空间之间的对应关系还不成熟,尚处于摸索之中。至于在关中十六国墓葬中能够实现这个突破,当时军事氛围强烈因而仪仗卤簿盛行之外,关中地区良好的土壤条件有利于开龛也应是不可忽视的因素。

从上面的分析可以看出,关中地区十六国大型墓葬表现的这些特点既具有一定的制度意义,也有一定的历史继承性,但更多的是对当时的开拓。新旧形式、新旧内容相互调整磨合,以适应新的历史形势,表现十六国高级贵族的意志,代表了当时社会顶层的墓葬文化状况和认识,并给北朝隋唐时期以巨大的影响。因此,这是一种不显眼但十分深刻的不同民族之间的文化交融。

三 结语

不论在历史学那里,还是在考古学那里,十六国所受到的关注和研究成果都明显少于魏晋或南北朝,这其中文献史料和考古资料的匮乏是主要原因,但对十六国历史地位的不恰当评估可能也是一个重要原因。南方地区的重大改变是从南朝开始的,东晋很大程度上是对中原地区魏晋历史的继承,这个状况和认识可能影响了学界对十六国历史地位的判断,以为十六国战乱频繁无有宁日,不可能有建设性成就,从而造成学界相对重视北朝而轻视十六国的局面。所幸近年来十六国考古发现不断,引起学界的重视,并促使学界对十六国时期重新加以认识。

通过上文的介绍和分析可知,十六国时期不同地区的墓葬发展状况差别甚大。关中地区无疑是十六国考古发现最丰富的地区,虽然以墓葬材料为主并且有一定的局限性,但已经能够显示出十六国时期重要而特殊的历史地位。关中十六国墓葬材料清晰地表明,北方地区从十六国开始已经开启了巨大的转变,而不待北朝。不仅如此,在现实社会纷纷扰扰的外表之下,关中地区十六国墓葬并不是一团乱麻,而是既遵循一定的规定,又有发展和变化。结合了汉人和其他民族文化因素——具有民族交融典范意义的关中十六国墓葬初步建立了一定的范式,那就是:形制上为长斜坡墓道土洞墓,墓道之中有天井过洞和小龛;表现形式上,墓道、甬道、墓室之中都有壁画;随葬品中出现大量骑马鼓吹俑武士俑具装俑,并且可与壁画中人物形象粗相对应。关中地区十六国墓的这个范式虽然还不成熟,经历了北魏的打断,但到北周时期被重新捡起,至隋唐时代完全成熟。在某种意义上,关中地区十六国墓葬将汉人和其他民族墓葬文化交流可能出现的结果基本呈现出来,北周隋唐墓葬不过是在此基础上的踵事增华。就墓葬本身的演化史来看,甚至可以认为,不是关中北周隋唐墓葬,而是关中十六国墓葬最具创造性意义,对民族交融状况进行了特别而充分的展示。

注释

向上滑动阅读

[1]民族融合同样是历史学界十分关心的话题,但国内相关研究的取向多为汉化,近年“民族认同”一词用得较多,但中心还是汉化。前者可举出何德章的《北魏国号与正统问题》(何德章.北魏国号与正统问题[J].历史研究,1992(3))、罗新的《十六国北朝的五德历运问题》(罗新.十六国北朝的五德历运问题[J].中国史研究,2004(3))、陈勇的《汉赵史论稿——匈奴屠各建国的政治史考察》(陈勇.汉赵史论稿——匈奴屠各建国的政治史考察[M].北京:商务印书馆,2015)等,后者可举出吴洪琳的《合为一家——十六国北魏时期的民族认同》(吴洪琳.合为一家——十六国北魏时期的民族认同[M].北京:社会科学文献出版社,2020)等。国外学者多持平等观点加以介绍或讨论,如日人川本芳昭著余晓潮译《中华的崩溃与扩大——魏晋南北朝》(川本芳昭著,余晓潮译.中华的崩溃与扩大——魏晋南北朝[M].桂林:广西师范大学出版社,2014),日人三崎良章著刘可维译《五胡十六国——中国史上的民族大迁徙》(三崎良章著,刘可维译.五胡十六国——中国历史上的民族大迁徙[M].北京:商务印书馆,2019)。

[2]还有一些比较重要的墓葬如呼和浩特美岱村墓、乌审旗大夏田煚墓等,也反映了民族交融情况,但有关发现还很零星,不能充分说明墓葬所在地区民族交融的总体状况,所以留待以后条件成熟时再行讨论。

[3]新疆维吾尔自治区博物馆.新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬发掘简报[J].文物,1960(6).

[4][10]新疆文物考古研究所.吐鲁番县阿斯塔那第十次发掘简报[J].新疆文物,2002(3-4).

[5]吐鲁番地区文物保管所.吐鲁番北凉武宣王沮渠蒙逊夫人彭氏墓[J].文物,1994(9).

[6]敦煌文物研究所.敦煌晋墓[J].考古,1974(3).

[7]范晓东.酒泉小土山墓葬考古发掘及墓主人身份初探[J].丝绸之路,2014(24).

[8]钟长发,宁笃学.武威金沙公社出土前秦建元十二年墓表[J].文物,1981(2).

[9]新疆维吾尔自治区博物馆.吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群清理简报[J].文物,1972(1).

[11]吐鲁番地区文物局.新疆吐鲁番地区阿斯塔那古墓群西区408、409号墓[J].考古,2006(12).

[12]甘肃省文物队.嘉峪关壁画墓发掘报告[M].北京:文物出版社,1985.

[13]辽宁省博物馆文物队,朝阳地区博物馆文物队,朝阳县文化馆.朝阳袁台子东晋壁画墓[J].文物,1984(6).

[14]辛发.锦州前燕李廆墓清理简报[J].文物,1995(6).锦州从地理上来说不属于严格的辽西地区,但李廆墓与辽西其他前燕墓葬无实质区别,所以附于辽西地区也无大妨。

[15]陈大为,李宇峰.辽宁朝阳后燕崔遹墓的发现[J].考古,1982(3).

[16]辽宁省博物馆.北燕冯素弗墓[M].北京:文物出版社,2015.

[17]辽宁省文物考古研究所,朝阳市博物馆.朝阳十二台乡砖厂88M1发掘简报[J].文物,1997(11).

[18]辽宁省文物考古研究所,朝阳市博物馆,北票市文物管理所.辽宁北票喇嘛洞墓地1998年发掘报告[J].考古学报,2004(2).

[19]辽宁省文物考古研究所,朝阳市博物馆,北票市文物管理所.辽宁北票喇嘛洞墓地1998年发掘报告[J].考古学报,2004(2);田立坤.关于北票喇嘛洞三燕文化墓地的几个问题[C]//辽宁考古文集.沈阳:辽宁民族出版社,2003:263-267.

[20]田立坤.关于北票喇嘛洞三燕文化墓地的几个问题[C]//辽宁考古文集.沈阳:辽宁民族出版社,2003:263-267.

[21]参见吉林省文物考古研究所.榆树老河深[M].北京:文物出版社,1987.

[22][23][31][33]咸阳市文物考古研究所.咸阳十六国墓[M].北京:文物出版社,2006.

[24][39][45]刘呆运,李明,尚爱红.陕西咸阳底张十六国至唐代墓葬.2010年中国重要考古发现[M].北京:文物出版社,2011.

[25][42]陕西省文物管理委员会.西安南郊草厂坡村北朝墓的发掘[J].考古,1959(6).

[26][40][41][47]辛龙,宁琰,邰紫琳,王毅.西安南郊焦村十六国.2019年中国重要考古发现[M].北京:文物出版社,2020.

[27][36][38]西安市文物保护研究院.西安南郊少陵原再次发现十六国大墓[J].大众考古(网络版),2021(1).

[28]李朝阳.吕他墓表考述[J].文物,1997(10).

[29]宁夏固原博物馆.彭阳新集北魏墓[J].文物,1988(9).

[30]西安市文物保护考古所.西安三国曹魏纪年墓清理简报[J].考古与文物,2007(2).

[32]黄明兰.西晋裴祗和北魏元暐两墓拾零[J].文物,1982(1).

[34]西安市文物保护考古研究院.西安航天城北朝墓发掘简报[J].文博,2014(5).

[35]陕西省考古研究所.西安北郊北朝墓清理简报[J].考古与文物,2005(1).

[37]长安县韦曲另有两座墓葬(陕西省考古研究所.长安县北朝墓葬清理简报[J].考古与文物,1990(5)),简报定年代笼统定为北朝,实际上也当是十六国时期墓葬(《中国考古学·三国两晋南北朝卷》作北魏墓葬看待,见中国社会科学院考古研究所.中国考古学·三国两晋南北朝卷[M].北京:中国社会科学出版社,2018:193),两墓都是前后室墓,其中M1墓道长32.8米,M2有关数据不详,M1在过洞部分有土雕建筑。两座墓葬的规模和随葬品数量都不及少陵原等大墓,可能代表了次一级墓葬的状况,所以没有列入表中进行专门讨论。

[43]大同文物考古研究所侯刚先生告知大同曾发现一座有土雕建筑的北魏墓葬,这与大同已经发现的北魏墓葬数量相比是微不足道的。

[44]陕西省考古研究所配合基建考古队.西安东郊田王晋墓清理简报[J].考古与文物,1990(5).

[46]中国社会科学院考古研究所.中国考古学·三国两晋南北朝卷[M].北京:中国社会科学出版社,2018:125-126.

[48]辛龙,宁琰,王艳朋.最新考古:西安发现迄今规模最大十六国时期高等级墓葬.文博中国微信公众号,2020-12-30,文章链接为https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_10598028。

(作者:韦正 北京大学考古文博学院,辛龙 宁琰 西安市文物保护考古研究院;原文刊于《中原文物》2022年第4期)

来源:大众考古